從法例看家庭

燭光網絡 110期 (p.10)

本文嘗試從一些國際公約以及香港的法例,審視家庭的定義;家庭與社會的關係;以及家庭的相關法例,從而指出其背後所隱含一套社會對於家庭價值的理念。

家庭的定義

聯合國的《公民權利和政治權利國際公約》(ICCPR)及《經濟、社會與文化權利的國際公約》(ICESCR)均指出,家庭是社會的一個自然及基本的單元,香港的人權法案(「人權法案」)亦採納了這個家庭的定義。但是,兩份《公約》及人權法案沒有進一步闡述何謂「自然」。

家庭的功能

聯合國人權議會關於保護家庭的決議指出,[1]家庭提供了一個自然的環境,使得家庭各成員(尤其是兒童)能夠健康地成長,但決議未有進一步界定何謂「自然環境」。決議又確認,家庭的存在可促進社會的凝聚力、跨代團結以及社會發展,家庭亦有助保存一個社會的文化身份、傳統、道德、文化遺產以及價值體系。

家庭與社會及國家的關係

ICCPR及人權法案均指出,家庭應受到社會及國家的保護,家庭亦不應受到任意及非法的干擾。《歐洲人權公約》第8條亦指出,家庭生活應受到尊重。ICESCR進一步指出,國家應設法使得個人及家庭能有足夠的生活條件(包括衣、食及住)。以上的聯合國決議亦確認,為了使得家庭能在社會裡充分地履行它的責任,國家應對家庭提供保護及扶助。

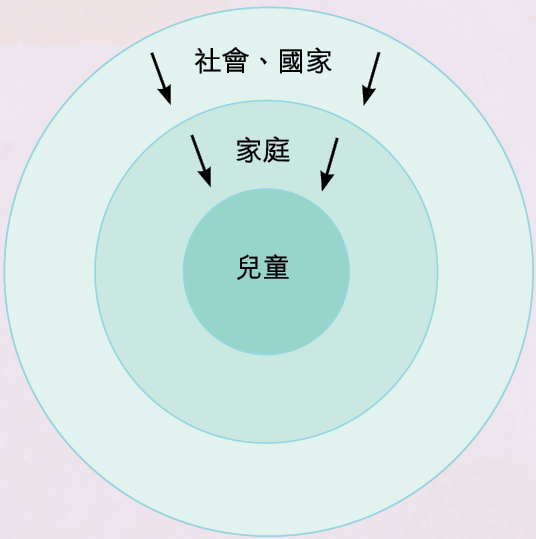

以上的文件亦強調兒童的福祉。ICCPR及人權法案規定,兒童應受到家庭、社會及國家的保護。所以,社會及國家既保護家庭,而社會、國家及家庭又進一步保護兒童;從某個意義上說,兒童成為社會的核心,如圖所示。

圖:ICCPR及人權法案規定,兒童應受到家庭、社會及國家的保護。

從以上可見,家庭與社會是互相依存的。一方面,家庭作為凝聚社會、保存社會價值以及養育兒童的重要力量,對社會的發展是不可或缺的;另一方面,社會及國家應保護及幫助家庭,使家庭能充分發揮這些功能。

表一列舉了香港一些維護家庭的法例,該等維護可分為:(一)家庭成員之間的維護(《分居令及贍養令條例》等);以及(二)政府或第三方對家庭的維護(如《稅務條例》等)。

表一:香港一些有關維護家庭的法例。

|

法例 |

保護及扶助的內容撮要 |

|

《業主與租客(綜合)條例》 第35條 |

尚存的配偶、兒女,或父母可申請收回已去世業主的住宅使用。 |

|

《分居令及贍養令條例》 第5條 |

婚姻一方須向另一方支付對方及由其管養的子女的贍養費。 |

|

《致命意外條例》 第4條 |

死者的親屬可就所受到的損害而申請賠償。 |

|

《稅務條例》 第8條 |

任何人從其配偶或前任配偶處定期領取的生活費或贍養費無須繳納薪俸稅。 |

|

《稅務條例》 |

長者住宿照顧開支扣稅、供養父母免稅額、供養兄弟姊妹免稅額、傷殘受養人免稅額。 |

|

《財產繼承(供養遺屬及受養人)條例》 第3條 |

若死者並沒有為其配偶等提供合理經濟給養,後者可申請從死者遺產中提取。 |

何謂「家庭成員」

以上的《公約》及人權法案只說明了家庭的性質及功能,未有具體說明一個家庭可包括甚麼成員。不同國家對家庭成員有不同的理解及要求。以歐盟成員國為例,歐洲人權法庭指出,[2]《歐洲人權公約》第8條裡的「家庭」乃包括一對同居的事實伴侶(不論同性或異性)之間的關係。

在香港,人權法案雖然未有直接說明甚麼人可組成一個家庭,但從法案第19條可推論出家庭是由夫妻(即已婚的一男一女)組成的。法案第19(4)條指出,“夫妻在婚姻方面……雙方權利責任平等”,故此,婚姻是一種夫妻(即一男一女)之間的關係。法案第19(2)條又指出,“男女已達結婚年齡者,其結婚及成立家庭之權利應予確認”,故此,家庭的建立是從結婚開始的。結合第19(4)條及第19(2)條,得出的結論是「家庭」是由夫妻組成的。

除了人權法案外,香港的一些法例亦對何謂「家庭成員」作出界定(見表二)。從表二可見,「家庭成員」的範圍會隨著個別條例所處理的事情而有所不同。這反映出家庭的定義,要與所關涉的事情一併考量才有意義。不過,各個定義有一個共同點,就是所有定義均包括夫妻及其子女。但值得留意的是,一些涉及補償的法例(《僱員補償條例》及《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》)的「家庭成員」包括同居者。可見,隨著社會價值觀的改變,部份香港法例已承認同居者為家庭成員,並提供相關的保護及扶助。

表二:香港一些法例對家庭成員的界定。

|

法例名稱 |

家庭成員的定義 |

法例內容 |

|

《入境條例》 第2條 |

「主要家庭成員」指:配偶及其未成年子女 |

某人的「主要家庭成員」的所在地,是斷定該人是否已不再通常居於香港的考慮因素之一。 |

|

《僱員補償條例》 第3條 |

僱員的「家庭成員」指:

|

若僱員在受僱工作期間死亡,其「家庭成員」可獲得補償。 |

|

《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》 第2條 |

「家庭成員」指:

|

因肺塵埃沉着病或間皮瘤引致的喪失工作能力或死亡的人士或其「家庭成員」可得到補償。 |

|

《航空運輸條例》 第2B,5,15條 |

乘客的「家庭成員」指: 配偶、父母、祖父母、外祖父母、子女、孫、孫女、外孫、外孫女,以及兄弟、姊妹、伯父母、叔父母、舅父母、姑丈、姑母、姨丈或姨母或該兄弟、姊妹、伯父母、叔父母、舅父母、姑丈、姑母、姨丈或姨母的後嗣。 |

如有關乘客的任何「家庭成員」因為該乘客的死亡而蒙受損失,則該成員可向承運人追究法律責任。 |

|

《家庭崗位歧視條例》 第2條 |

「直系家庭成員」指:因血緣、婚姻、領養或姻親而與某人有關的任何人。 |

歧視負有照顧「直系家庭成員」的責任的人,屬於違法作為。 |

|

《公司條例》 第487條 |

董事的「家庭成員」指:配偶、子女及父母。 |

公司董事的「家庭成員」及與其處於同居關係的人,是該董事的「有關連實體」,須避免利益衝突。 |

總括而言,家庭的定義以及家庭的相關法例,背後其實隱含了一套關於家庭價值以及家庭在社會中的角色的理念,而這套理念是一個社會得以繼續運作及發展的市民共識。故此,任何改變家庭定義的建議,不能只從個別群體的利益出發,而須從根本上去考慮對一個社會的家庭的理念的影響。

[1] General Assembly resolution 32/23, Protection of the family: role of the family in supporting the protection and promotion of human rights of persons with disabilities, A/HRC/RES/32/23 (18 July 2016) , available from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/45/pdf/G1615645.pdf?OpenElement

[2] SCHALK AND KOPF v. AUSTRIA, 30141/04 of 2010, European Court of Human Rights (2010), para 91-94, available from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99605#{"fulltext":["SCHALK AND KOPF v. AUSTRIA (2010)"],"itemid":["001-99605"]}