「我又忙 卻又悶?」 香港青少年生活模式與偏差行為研究

生命倫理研討會文集 2009 (p.130)

摘要

今天香港的青少年出現的偏差行為問題十分嚴重,有人認定這源於青少年缺乏家長照顧,或是帶有標籤性以為低收入、新來港、單親家庭成長的青少年必定會有較多問題。但現今青少年因要面對種種教育、學習壓力,以及無法滿足家人的期望與要求,繼而產生成種種偏差行為、成癮問題的情形亦非常普遍。而在很多偏差行為的青少年個案中,生活苦悶、缺乏目標、日子空虛和無聊等等原因,也會導致他們參與偏差行為或上癮。「我又忙,卻又悶」這兩個本不類同的特質,同時在他們身上顯露出來。本文就香港現時在學的青少年生活作息、學習及習慣等情況,以及出現的偏差行為(Deviant Behaviour,如講粗口、沉溺行為、上網成癮或夜歸等問題)作出相互的比對,疏理出現今青少年「我又忙、卻又悶」的問題模式的源由,以及其與沉溺及偏差行為的共融效應。

青少年偏差行為:本港現況

「偏差行為」(Deviant Behaviour)是指在一個社會或文化體系內,一些行為脫離了整個社會或文化體系中,共同接受或承認的行為、價值觀及道德標準,或與這些引發衝突的行動。偏差行為既不能得到社會及各團體所接納,也脫離了自身文化所能夠容忍和支持的標準。[1]香港青年協會於2009年發表的一項調查顯示,在有關操行方面的偏差行為當中,超過七成受訪青少年(72.2%)表示,在過去半年中曾經因故講粗口;過半數被訪青少年(57.1%)表示,曾有抄功課的情況;四分之一(26.3%)被訪者曾以詐病為藉口而逃學。生活習慣方面,調查發現接近四成(39.4%)被訪者在過去半年曾經飲酒;接近兩成三(22.6%)被訪者表示於過去半年曾瀏覽色情網站。夜歸問題(於凌晨後才回家)的情況亦十分普遍(56.6%)。最後,分別有一成多被訪者表示曾打架(15.0%)或在街上進行塗污(10.4%),曾偷偷吸煙的被訪者也近一成(9.1%)。[2]

很多人認為,現時本港青少年的偏差行為,是與他們的家庭背景、或交友「誤入歧途」等原因有關。但一項有關青少年罪行的研究結果顯示,只有一成多(12.3%)曾參與違法行為的青少年,來自低收入家庭(每月家庭收入少於10,000元)。超過三成(34.3%)的違法青少年,其實是來自收入較高家庭(每月家庭收入在20,000元以上)。青年人參與偏差行為(如:狂野派對)的原因不單純是娛樂,更是為了抒發因缺乏父母照顧、缺乏朋友、學業成績不理想等事件引起的負面情緒,同時也可以從中取得朋輩的認同。[3]事實上,很多關於青少年的輔導研究顯示,偏差行為往往是多元性的,主要引發因素可分為:

1. 未成熟的行為(Immature Behaviour);

2. 不安全的行為(Insecure Behaviour);

3. 無秩序的習慣(Habit Disorders);

4. 同儕問題(Peer Problems);

5. 違反社會規範行為(Antisocial Behaviour);

6. 集中力低(Attention Deficit);

7. 學習困難(Learning Disabilities);

8. 家庭危機(Family Crisis) [4]等。

以上這些問題,基本上普遍存在於各階層背景,而並不限於低下或功能不全的家庭裡。事實上,更多的中產或以上,或是經濟和照顧能力頗高的家庭中的青少年,亦會出現類似誘因,引發出偏差行為。在這群有偏差行為的青少年當中,生活苦悶、缺乏目標、日子空虛或「無聊無o野做」都是他們走向種種偏差行為的主要遠因。相反地,朋輩聚集繼而相互影響,只是偏差行為的「觸發點」。例如,在一項於2007年發表,有關校園濫藥現況的調查發現,在被訪的11-13歲年齡組別的同學中,最多人認為自己持續濫藥的原因是「好奇」(18.92%)、「減輕壓力」(13.51%)及「消愁解悶」(10.81%)等。[5]

又忙又悶:偏差行為的一個成因

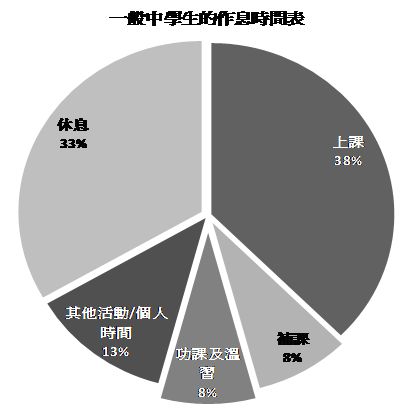

按現時香港教育制度的繁忙程度與壓力來看,因「消愁解悶」導致有偏差行為的青少年大有人在。這情況除普遍之餘,也確實令人費解:因為香港同學的校園生活其實頗為忙碌:除了日常功課,還有放學後沒完沒了的「豬皮蘿蔔」,[6]以及各式各樣的補習班,晚上回家又要趕做功課和為考試測驗溫習。在平日放學後及週末期間,學校和家長亦一早已為子女安排不少課外活動,按理同學生活應當是充實的(見圖一):

圖一:一般中學生的作息時間表

究竟「忙」和「悶」兩者如何結連?這可從兩方面入手分析。首先是時間和生活習慣方面:(圖一)顯示,同學每天花了好大部份時間讀書、補習及做功課:本港全日制學校上課時間約為8-9小時。同學放學後,大多需要參與專題研習,留校補課,或是到補習社補習等,這額外的學習時間約為2-3小時。回家後,學生仍要做當天的功課或溫習,這又多花約2-3小時。若再加上週末回校補課或在週末上興趣班的話,星期六可能也用上2-3小時學習。如有學習樂器的話,平日更需多花時間練習。這樣一算,學生平日的學習時間已佔去日常作息時間的一半(54%),如果撇除睡眠的8小時,學習時間更高達八成(81.25%)。事實上,這樣高密度的學習生活,是相當枯燥的,無怪乎香港學生時常埋怨上學沉悶了。

另一方面,香港的出生率長期偏低,核心家庭成為本港家庭的主流。家中的孩子,往往成為整個家族的「寶貝」,萬千寵愛在一身。當然從好的方面看,現代孩子能在物質、資源豐富的家中成長,家長盡心呵護,對孩子各方面的生活安排得無微不至。但從壞處來看,孩子同時也會背著來自家長的壓力,或是對自身過高的期望。當自己達不到預期的成續或目標時,容易迷失。而孩子在「溫室」成長,抗逆力不足,遇到挫敗時也容易導致偏差行為。

香港家長對子女成長的壓力之大,期望之多是有蹟可尋的。民主黨於2004年的一項調查發現,香港家長建議子女參加的暑期活動首三項為:「補習班」(39.5%)、「社會服務機構舉辦的暑期活動」(20.4%)和「暑期工」(15.8%)。這顯示了縱使在暑假,家長仍要子女繼續「學習」,反映現時的教育制度令家長偏重學科成績之餘,也可見子女所受的壓力。[7]另外,香港青年協會的調查顯示,首三項會考生的壓力來源是:「對自己的要求」(25.7%)、「父母的要求」(15.2%)、以及「擔心升不到預科或大學繼續學業」(14.5%)。[8]

所以,學生無論在時間分配上,或是個人自身成長,以及家長的期望與壓力,都可能造成他們既忙於學業、但也苦於學習,又忙、又悶、又沒有滿足感的生活,成為他們犯上偏差行為的遠因。自身的不滿足、老師和考試的要求、父母的不諒解、加上同學們的「同病相憐」,容易觸發朋輩和同學一同參與偏差行為。

偏差行為有力的傳播者:互聯網

至於偏差行為如何在朋輩中蘊釀和傳播?互聯網會否是「媒人」?隨著數碼科技的發展,家家有電腦,人人上網,造就了獨特的青少年網上次文化。現時在MSN,討論區和各式各樣的網誌上,不難發現青少年彼此交往和訴苦。他們往往是「同病相憐」,因而將生活上的不滿,生命缺乏目標等負面情緒放大起來。更甚者,他們會互約出來相聚、遊玩,甚至參與不同的偏差行為。

自推行「2008年數碼21資訊科技策略」後,香港互聯網發展一日千里,向建設「數碼城市」的目標進發。[9]市民受惠於各式各樣的互聯網絡服務,Wi-Fi無線上網熱點滿佈,資訊及通訊科技的進步帶來無限機遇,帶動高增值商務發展。人人一機無限上網的同時,互聯網發展卻對青少年的身心發展帶來嚴重影響:青少年明知自己沉迷上網,生活失卻平衡,上網打機,交友通訊,通宵達旦。[10]在大家都走進「人人參與,時時互動」的Web 2.0文化的時候,家長和長輩卻沒有「更新」網上文化的認知和價值觀,還停留在被動接收的Web 1.0模式。有研究發現45.5%的受訪同學接收過同學傳來的惡作劇,當中超過五成更曾接收過不雅信息。[11]

家長方面,明知自己子女有上網問題,卻又無計可施。有調查發現,48%受訪家長承認自己不懂監管子女上網,防止他們接觸不良資訊。[12]學校方面,老師明知學生沉溺互聯網,唯大部份「案發現場」是在家中,也是束手無策;唯有苦苦勸戒,或是也「跳進網裡」,尋回這些迷失了的學生。

簡單來說,現時青少年互聯網問題的盲點,是「家長不懂監管,老師無從跟進,同學不能自拔」:而這惡性循環使青少年形成了一個自我封閉的次文化空間,對家長及社會充滿敵視,互聯網成了鼓動青少年參與偏差行為的平台。這不單影響了學生的成績和操行,更因學生、老師和家長之間關係的內耗,嚴重削弱了青少年、學校和家庭的凝聚力和向心力。

家長們:孩子仍聽你的

那麼,作為家長、老師的長輩們,是否真是束手無策呢?面對這班愛理不理的暴風少年,責打苦勸都沒有作用的時候,家長們真要放棄對他們的管教嗎?文首引用的香港青年協會(2009)《青少年偏差行為知多少?調查報告》,有一個有趣的發現。報告除了調查青少年普遍存在的偏差行為外,同時也調查青少年如何改過的歷程。青少年犯錯時,他們會聽誰的教導繼而改過呢?與大部份人的認知不同的是,調查報果顯示,有最多被訪青少年表示,母親對他們的教導最有幫助,佔三成七(37.2%);其次是父親的教導(22.2%);另有接近一成四(13.7%)被訪者認為老師的教導最有幫助。[13]另一方面,現今的青少年,其實對傳統的家庭觀念和倫理關係,仍是十分看重的。香港聖公會福利協會的一個關於會考生的調查指出,超過八成應屆會考生都表示同意或非常同意「我重視我的家人」、「我珍惜與家人一起相處的時間」和「家人會互相幫助和支持」等語句。[14]

結語:由溝通開始

作為家長,又應如何與子女有更好的溝通呢?首先,家長要努力建立具「質素」的家庭時間,使父母及子女能互動溝通。基督教協基會社會服務部發表的《兒童眼中的快樂家庭調查》指出,在十二項快樂家庭元素中,最多被訪者選擇的項目包括「家人和諧共處」(69.1%)、「開心及輕鬆的家庭氣氛」(40.1%)及「家人互相體諒」(36.9%)。這些都是相當平實的待人接物態度:和諧相處、待人以禮和互相體諒。調查也指出,被訪者對物質生活的重視程度,其實遠比與家人相處的質素,和家人共處活動的為低,「我能有一部電腦」、「家裡很有錢」及「我常常有新玩具」等物質生活選項均排於第九至十二位。[15]這對香港時常被形容為「物質享樂主義」的社會文化,實在是一大諷刺。

從溝通說起,傳統的管教模式,現有修正的必要:教訓、督責子女好好完成學業,本意良好,但子女受高壓的管教,容易形成「我只做好呢份工」的心態:只要做到爸媽最低的要求就算了,自己不會再積極的去做更多,主動學習更多,他們失去學習動機,做事馬虎隨便。現化的教育方式,著重雙向溝通,互相明白對方的需要和期望。爸媽應解釋清楚對子女的要求,督責前要說明教訓子女的原由和目的,督責後要多聆聽子女的意見,以理服人,而不是強權威嚇;要子女明白自身的問題,多於只有痛苦被害的感受。香港基督教服務處的一項家長與子女溝通調查發現,三成的受訪兒童覺得,父母說羞辱及貶低的話,令他們最受傷害,如說子女「笨」、「蠢」、「無用」、「衰格」或「廢物」等等。[16]

而作為一家之主,卻常在外工作的父親們,更需要學習「現代父親」模式:不只督責,不要痛罵,乃是要用「耳聽、口傾」的方式與子女溝通。除了要顧家努力工作,養活一家人,爸爸還得人在心在的與家人一起享受天倫樂,切勿本末倒置,將工作定為生命的優先項目。[17]事實上,香港很多家庭缺乏有效溝通。香港電台一項有關親情的問卷調查顯示:高達三成五的子女表示與父親在一星期裡「完全沒有有意義的溝通」,與母親完全沒有溝通的有二成四。至於每天平均與父母進行有意義溝通的被訪者,他們的溝通時間分別只有0.3小時(18分鐘)和0.5小時(30分鐘)。[18]這顯示出家長與子女溝通的時間和效果,還有很大的改善空間。

「父親的心轉向兒女、兒女的心轉向父親」:聖經瑪拉基書的宣告,正是現代家庭需要的。無論是從最基本的溝通,到預防青少年誤入歧途,甚至參與種種偏差行為,實效溝通都可以叫迷惘的青少年與父母親重新建立連結,有效挽回他們。當然,期望有效的溝通,家長和老師就要多去了解現今青少年的心態、文化和溝通技巧,要「先向他們轉臉」,先關心他們;作為子女,也要多諒解父母的操勞,心平氣和的一起討論問題,切忌心浮氣燥。一家人同心合意,溝通得宜,偏差行為侵入的機會就自然減少了。

網址:http://www.breakthrough.org.hk/ir/youthdatabank/fa/fa_01.htm。

網址:http://www.breakthrough.org.hk/ir/youthdatabank/ee/ee_03.htm。

網址:http://www.info.gov.hk/digital21/chi/strategy/2008/Foreword.htm。

網址:http://www.hkfyg.org.hk/chi/press_releases/2009/research/090427.html。

網址:http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/mce/family/data/14_data_child_view.pdf。

網址:http://www.breakthrough.org.hk/ir/youthdatabank/fa/fa_01.htm#G-283。

網址:http://www.rthk.org.hk/press/chi/20060617_66_121010.html。